突然、あちこちで見聞きするにようになる言葉、というものがありますよね。

今はダントツでこれです。

ChatGPT

まったく愛想のかけらもない文字列ですが、これがどうも大変なことになってるらしいのです。

自分なりにざっとまとめてみました。

ChatGPTって何がすごいの?

AIが何でも答えてくれるツール、という理解からのスタートでまずはいいかなと思います。

何ができるのか使ってるところを見た方が早いでしょう。

ChatGPT

https://chat.openai.com/

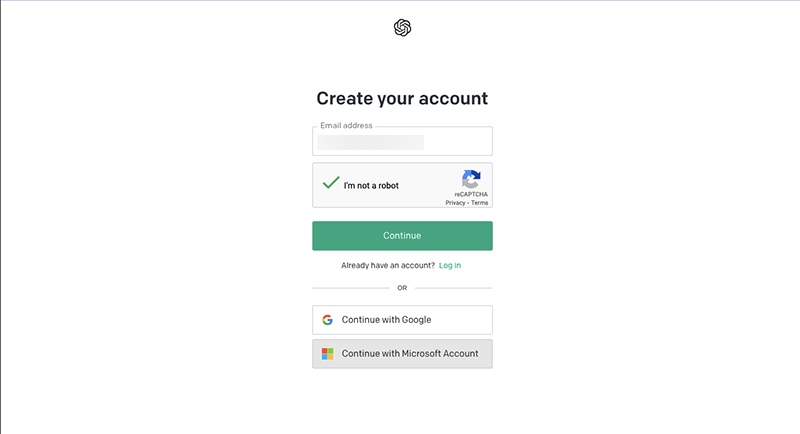

まずアカウント作成が必要です。

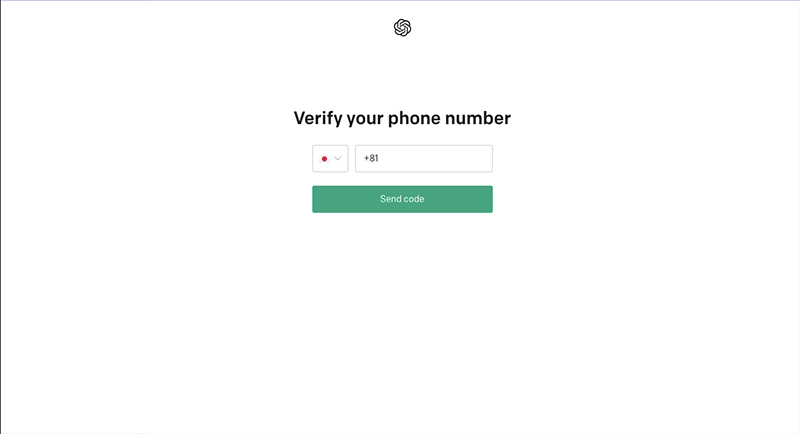

電話番号認証を求められます。

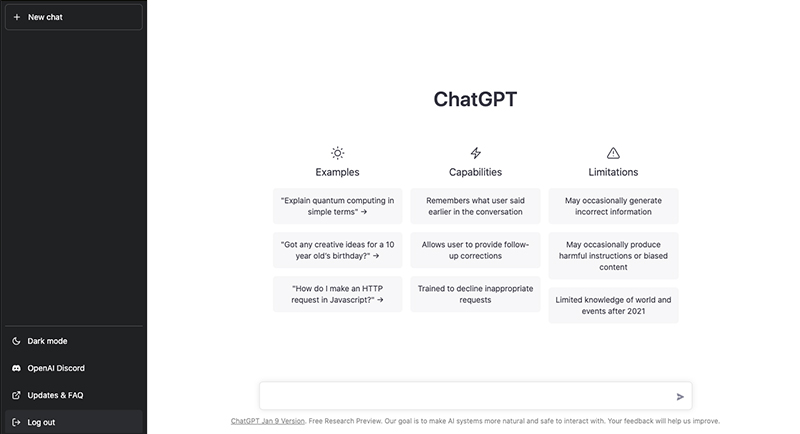

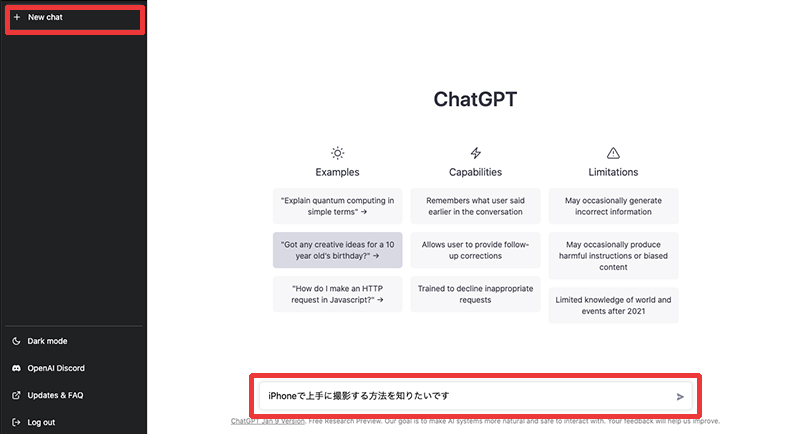

こちらが、ChatGPTの画面。

デザインも、色も、無愛想。

でも僕はこのあと、ギュッと心を掴まれるのです。

左上の「+New chat」で新しい質問を開始します。

が、最初の段階ですでに、画面下に「質問を記入する欄」が表示されています。

まず何から聞いてみるか。

よし、自分の専門分野についてだ。

「お前がどの程度の知識レベルなのか、判断してやろうじゃないか」と、AI相手に挑戦的な質問を投げかけてみました。

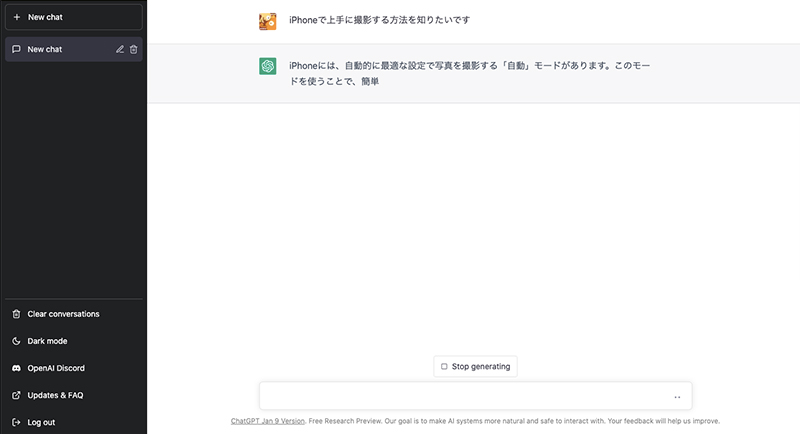

すると、カタカタと、少しずつ文章が現れ始めました。

これは意図的な仕掛けなのか、それとも文章を構築するのに仕方ないことなのか。

いずれにしても、すごく人間味(?)を感じます。

そして間もなく、回答が表示されました。

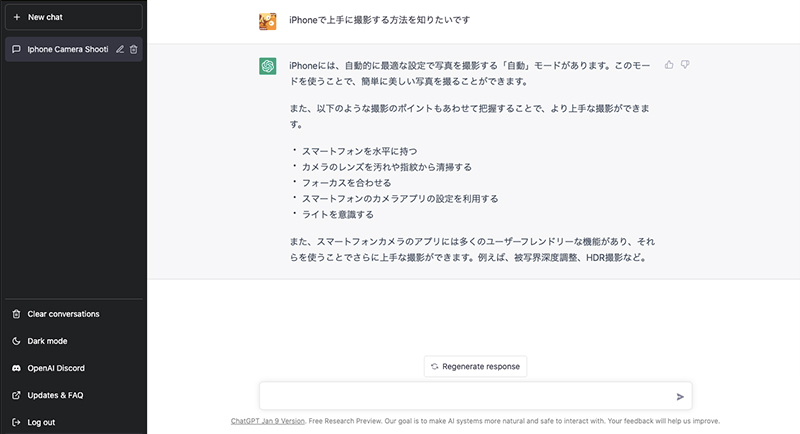

ほー、なかなかやるじゃないか。

すごくそれっぽい。

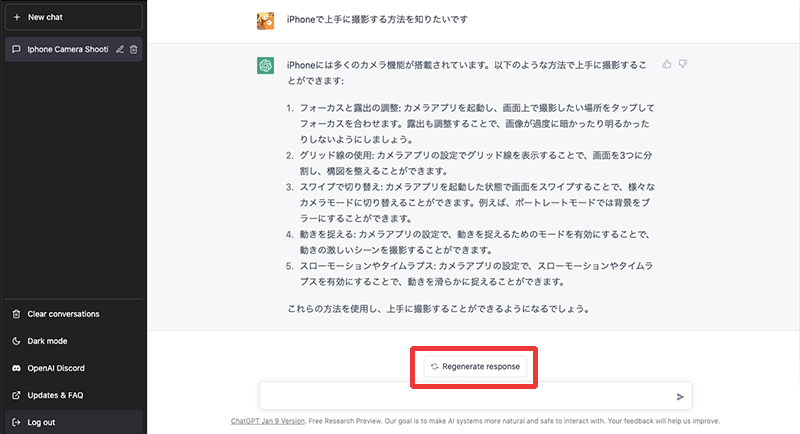

ふと下に「Regenerate response」というボタンがあります。

「もう一度聞く」みたいな感じですね。

クリックします。

さっきの回答だと僕が満足できてないと思われたのか、さらに詳しい解説が出ました。

これ・・すごい。

自分のセミナーで、参加者から難しい質問をされた時のような、ちょっと気圧された感じになり、慌てて追加で質問してみました。

うーん、お見事。

参りました。

素直に感心してお礼を書いたら、その返答まで完璧でした。

改めてChatGPTについて

Wikipediaには次のように書かれています。

・ChatGPTは、OpenAI(オープンエーアイ)が2022年11月に公開したチャットボット。

・2022年11月30日にプロトタイプとして公開され、幅広い分野の質問に詳細な回答を生成できることから注目を集めた。

また、OpenAIは人工知能(AI)研究所で、設立者にイーロン・マスクがいて、マイクロソフトも投資をしているとのこと。

Googleが脅威に思っている、なんていうニュースも見かけました。

確かに、現在の<検索>の仕組みは問題を抱えつつあります。

検索すると情報がいっぱい出てきて、どれがいいのか自分で判断しなければならない。

だから、検索するよりこっちの方が早いんじゃないか、という意見が出てくるのも理解できます。

チャット形式だと、それがズバリ回答してくれる。

近年流行りの表現を使うなら、「ファスト答え」じゃないか。

様々なものごとを端的に得ようとするご時世。

自分で考えることを面倒がってる人にもぴったりかもしれません。

使い方は様々らしい

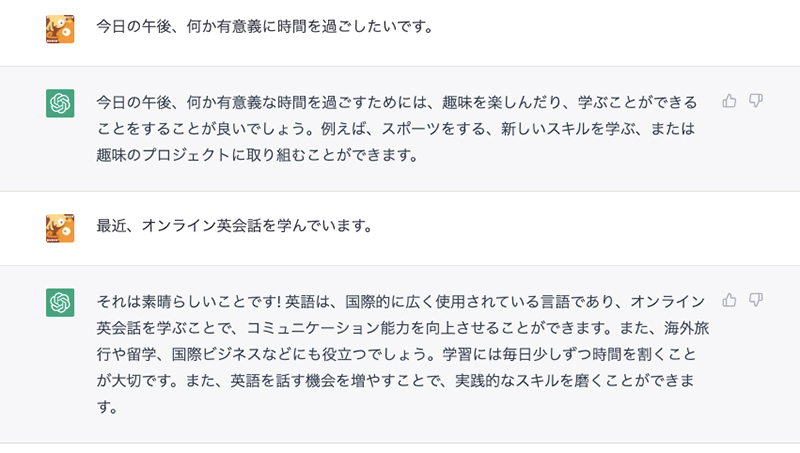

すっかり心を許した僕は、気軽に相談してみました。

もう、友達感覚。

褒められると妙に嬉しくなります。

今、原稿を書いてて気づきましたが、「いいね」ボタンまで隣についてますね。

このchatGPT、質問の仕方によって様々な使い方があるようです。

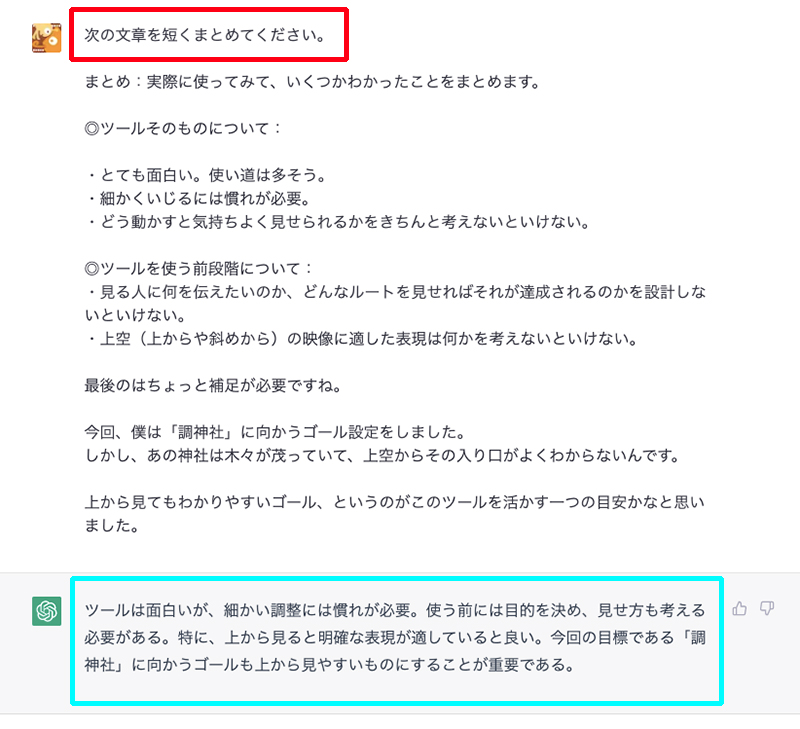

例えば、長い原稿の要約。

質問の頭に「このくらいの文字数に要約して」と書いてコピペするだけ。

これは、前回の自分のウェプレスの記事の「まとめ」部分の要約を依頼したもの。

なんだか、「お前の原稿は長い」と言われたような気になりました。

他にも、使い方が進化していってるようで、「プログラミングソースのチェック」や「指示した画像を作る」なんて情報もあります。

一方で、できないことも発見しました。

動画のURLを使ってみてもらうことは厳しいようです。

また同様に、記事のURLを送って「要約してほしい」も無理でした。

目の前に答えてもらう「材料」を提示しないといけないんですね。

まとめ

僕は自分のスマホ動画セミナーで、「条件と目的を教えてもらったら、あなたにぴったりのスマホ機材を即答しましょう」という芸(?)をやってます。

しかしこの芸、実はほとんどうまくいくことがありません。

「お前の芸はそんなものか?」と思った方。

そうじゃないんです。

問題は、「条件と目的を教えてもらったら」の部分。

これをさっと答えられる人がほぼいないんです。

AI技術が進化すればするほど、重要になってくるのは「自分は何がしたいのか」ではないか、と思いました。

それとも、それもまた、AIによって誘導されてしまうのでしょうか。

ひょっとしたら、シンギュラリティー(※)を超えた未来に待っているのは、ターミネーターみたいな暴力による支配ではなく、考え方や精神面での支配なのかな、と思ってみたり。

このツール、まだまだ別の可能性も秘めているようです。

いろんな分野の人のいろんな使い方も知りたいなと思いました。

今後も追いかけてみたいと思います。