「RED(レッド)で反応がすごかったよ」

グッズ印刷会社マルコプランの社長と話していたとき、ふと出てきた言葉に耳が止まりました。

「REDに、うちの印刷の画像を載せたら、DMがいくつも届いた」と。

RED?

初耳です。

マルコプランは、タンブラーや水筒といったものへのオリジナル特殊印刷、A3サイズのシール制作など幅広く展開している会社。中国との取引は30年以上に及びます。

「うちには中国人スタッフもいるから、聞いてみる?」と声をかけてもらい、話を聞かせてもらうことになりました。

REDは中国語読みで「シャオホンシュー」

スタッフの方は、REDのことを「シャオホンシュー(小紅書)」と発音していました。

調べてみると、REDは中国ではすでに 月間3億人以上が使うSNSとのこと。

InstagramやTikTokほどの規模ではありませんが、「買う前にチェックするSNS」として若い世代に欠かせない存在になっているらしく、彼の体感によれば、女性はTikTokと同じくらい使ってるそうです。

GoogleとInstagramを足したような存在で、「生の声を聞く検索エンジン」的な使われ方をするのが大きな違いのようです。

リアルな体験を伝えるSNS

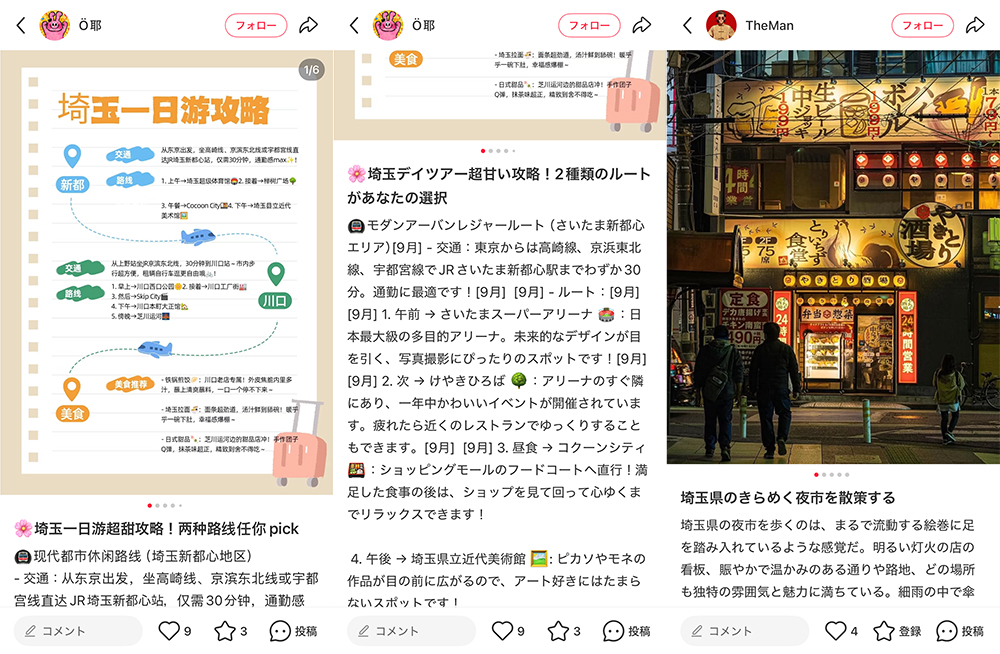

REDは、画像とテキスト中心の投稿スタイル。いかにもInstagramっぽいですが、中身はちょっと違うようです。

TikTokがエンタメ寄りだとすると、REDはもっと生活に根ざした情報。

「この化粧品、実際どうだったか」「このカフェ、行ってみたらどんな感じだったか」。

そんな“リアルな体験”を共有するのが基本です。

スタッフはこう話していました。

「いまの時代、情報が多すぎて、CMをそのまま信じる人はいません」

Amazonでレビューを一番に見る人もいるでしょう。レビュー自体がSNS化したのがRED、と言えるのかもしれません。

実際に使ってみたらどうなる?

マルコプラン社内でも、REDへの投稿がきっかけで問い合わせにつながった事例が出てきています。

たとえばスーツケースに印刷した写真を載せたら、中国のユーザーから直接DMが来たそうです。

さらに、ユーザーが自分で印刷などができるファブリックスペースを展開準備中で、スタッフがそれに関する投稿を始めてみたところ、たった2週間でフォロワーが500人以上に。想像以上に反応が早いと驚いていました。

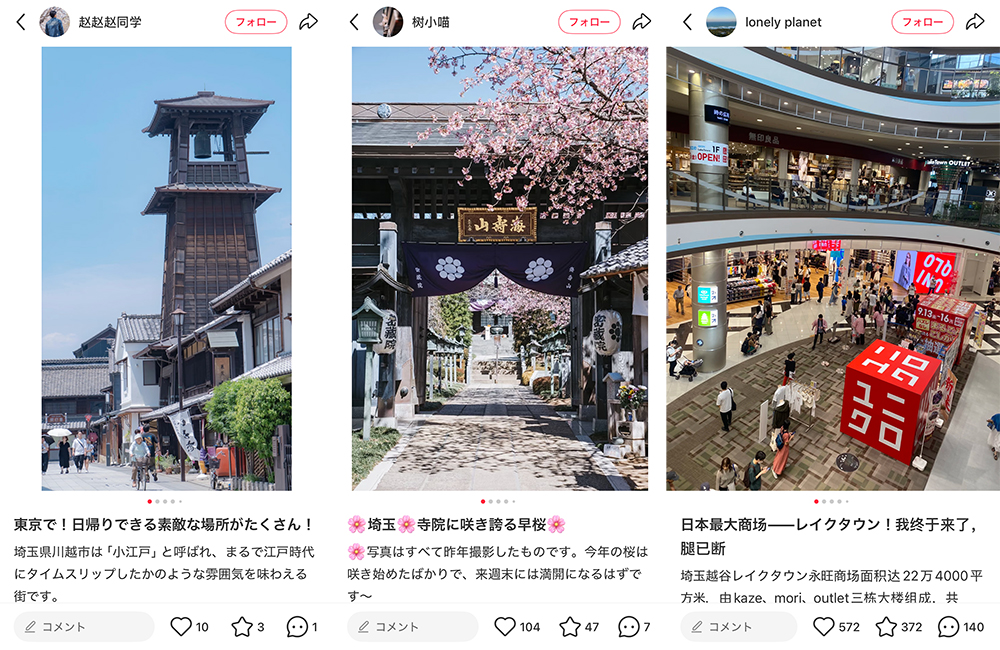

ついでに、今住んでいる埼玉についてはどんな投稿があるのか覗いてみると、有名どころから、神社仏閣、また地元のスーパーまで幅広い情報が見られました。

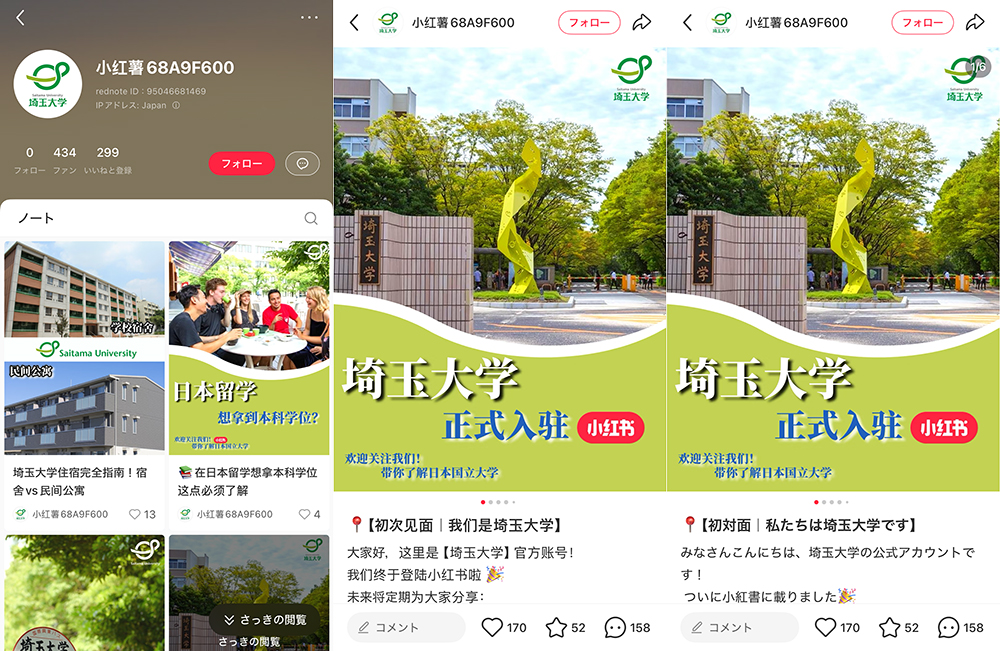

すでにユニクロ、マツモトキヨシ、ドンキホーテ、資生堂など、日本の大手企業も公式アカウントを運用しています。

旅行前にREDで情報を調べる中国人も多いらしく、日本に来る前から「どのドラッグストアに行こう」と決めているケースもあるそうです。

埼玉大学もアカウントを持っていました。

まとめ:日本でも広がるか

2025年8月現在、正直なところ僕のまわりでは「使ってる」「知ってる」という声を耳にしません。中国語が中心で、どうしても抵抗が残る。

ただ、「翻訳」ボタンも付いていて(全部じゃないみたい)投稿やコメント内容は日本語でも読めます。このあたりも、やがて見やすく改良されていくのかもしれません。

思い返せば、映像業界でも、中国発のものが気づけば業界の定番になっていたことが何度もあります。Neewerの撮影機材やInsta360のカメラ、SmallRigのリグなど。

TikTokだって最初は「若者向けの遊びアプリ」だったのに、今や自治体や企業まで普通に使う時代。

そう考えると、「レビューを読む感覚でSNSを見る」というREDのスタイルも、日本でも広がっていくのかもしれません。

RED(Androidアプリ)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xingin.xhs&hl=ja